こんにちは!今回のテーマは「高血圧」についてです★

当初、高血圧の基準値が定められたのは脳の血管が破れることによる脳出血を防ぐことが目的でした。しかし、現代日本人の栄養状態は過去と比べて大幅に良くなっており、血管も非常に丈夫になっています。そのため、1950年代は脳卒中の9割以上を脳出血が占めていましたが、2005年になると、脳出血が26%、脳梗塞が63%と脳出血は大幅に減少しています。にもかかわらず、高血圧の基準値はどんどん厳しくなっていきました。1978年までは上(収縮期血圧)180㎜Hg以上/下(拡張期血圧)100㎜Hg以上だったのが、旧厚生省の改訂で上160以上/下95以上となったのです。2000年以降は日本高血圧学会が決めたガイドラインにより、上が140以上/下90以上に改訂され現在に至ります。つまり、70年代までは180以上にならないと高血圧と言われなかったのが、今は140以上で高血圧と診断されるのです。

高血圧と診断されると、多くの人に降圧剤が処方されます。だが、そもそも高血圧症に降圧剤を使用した治療は効果があるのでしょうか。この答えを求めるために、1967年アメリカ退役軍人グループによるものを皮切りに、世界各国で多くの比較臨床試験が行われてきました。これから降圧剤の臨床試験のデータを紹介します。なぜならこういったデータが高血圧の基準値を決める根拠にされているからです。臨床試験のデータに問題がなければいいのですが、実際は様々なトリックが隠されています。

最初の降圧剤の比較臨床試験は、アメリカ退役軍人グループを対象としたベテランズアドミニストレーションスタディーで、1967年に世界で最も広く読まれている医学雑誌「JAMA」に発表されました。対象は下の血圧が115~129の重症高血圧患者(男性)143人です。この研究で、降圧剤を投与したグループの方が死亡数も重症合併症を起こした人も有意に少なかったため、「降圧剤で高血圧を治療すれば死亡率を低下できる」という医学の常識ができてしまいました。しかしこの臨床試験の内容をよく見れば、真実は違うことに気づくでしょう。まず対象者が問題です。下の血圧が115~129と言えば、生命の危険にさらされている極めて重症な高血圧患者です。つまり、高血圧で死にそうな重症高血圧患者の血圧を下げるので、死亡率が下がるのは当たり前です。あえて言うならば、極端な症例に対する効果をもってして一般的な高血圧にも有効であるような印象を与えます。これはさくらであり、いわゆる“チャンピオンデータ”です。チャンピオンデータとは、医学や科学の世界で嫌われる「都合のよいデータ」という意味です。その後、1977年のUSPHS研究(アメリカ公衆衛生局研究)、1980年のOSLO研究(ノルウェー)、1993年のTOMAS試験(アメリカ)と、軽症高血圧患者を対象とした種々の降圧剤の比較臨床試験が行われてきました。OSLO研究では降圧剤には脳卒中を抑える効果があるという報告がありましたが、心血管イベント(狭心症、心不全の悪化、心不全や狭心症による入院、一過性脳虚血発作)の発症率に関してはいずれの臨床試験でも有意差は出なったのです。これで分かるのは、重症高血圧でない場合、降圧剤に心血管イベントや死亡を予防する効果はあまり期待できないということです。また2013年には、血圧を下げすぎると脳委縮が進行するという報告も出されています。心血管疾患や脳血管疾患など動脈硬化性疾患を有する663人の患者に対し、降圧剤で下を70以下に下げた場合は、90以下と比較して脳委縮が起こりやすかったのです。ただし、下が90以上の場合は血圧を下げた方が脳委縮の進展を抑制しました。

これらのことを考えると、医療を受ける側の自己防衛が大事になってきます。医師の前では家で計る血圧よりも高めに出ることは、経験のある方も多いでしょう。実際、診察室血圧は家庭血圧よりも10くらい高くなります。診察室血圧と家庭血圧で診断が異なる場合、家庭血圧が優先されることになった。こうして改訂がなされたのは歓迎すべきことであるが、心配するのは、これが高血圧の治療にあたる医師すべてに浸透するのには10年くらいかかってしまうのではないかということです。それくらい世の中には最新の医学知識にアップデートしようとしない不勉強な医師が多いです。これまでも、信憑性に欠ける臨床研究の結果をもとに作成されたガイドラインを盲信的に信じる医師によって、高血圧でもないのに高血圧にされて必要ない降圧剤を投与されてきた人は数多くいます。これからも、同じような被害を被る患者を見るのは忍びない。残念なことだが、医療被害から逃れるためには、医療を受ける側もまた、医師を信用しないで自らの病気の知識を深めて自己防衛するしかないと思います。

参考著書 病気を治せない医者

寒い日が続いていますが、元気にお過ごしでしょうか

寒い日が続いていますが、元気にお過ごしでしょうか

今回も睡眠についてのお話です

今回も睡眠についてのお話です

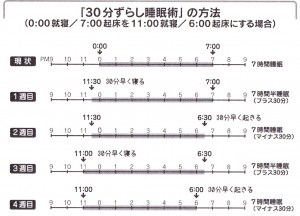

早寝早起きを確実に身につける、「30分ずらし睡眠術」をご紹介します。

早寝早起きを確実に身につける、「30分ずらし睡眠術」をご紹介します。

早寝早起きを身につけたいと思っている人は多いものです。でも、一念発起しで「さあ、今日から早く寝るぞ」「明日から早く起きるぞ」と一気に改善をはかろうとしても、たいていの人が失敗します。きっと、3,4日もすれば元の睡眠パターンに戻ってしまうのではないでしょうか。

早寝早起きを身につけたいと思っている人は多いものです。でも、一念発起しで「さあ、今日から早く寝るぞ」「明日から早く起きるぞ」と一気に改善をはかろうとしても、たいていの人が失敗します。きっと、3,4日もすれば元の睡眠パターンに戻ってしまうのではないでしょうか。

居眠りなどが起こりやすいですし、その居眠りが夜の睡眠に影響して、いっそう寝付けなくなることもあります。そういうパターンで結局は失敗に終わってしまうことが多いのです。

居眠りなどが起こりやすいですし、その居眠りが夜の睡眠に影響して、いっそう寝付けなくなることもあります。そういうパターンで結局は失敗に終わってしまうことが多いのです。

「30分ずらし睡眠術」

「30分ずらし睡眠術」 たとえば、いままで午前0時に寝て午前7時に起きていた人が、1時間早めて、午後11時に寝て午前6時に起きることにチャレンジしたいと考えたとしましょう。

たとえば、いままで午前0時に寝て午前7時に起きていた人が、1時間早めて、午後11時に寝て午前6時に起きることにチャレンジしたいと考えたとしましょう。

本年もよろしくお願いします

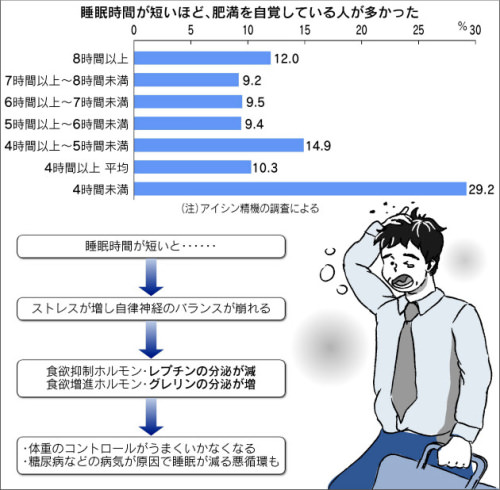

本年もよろしくお願いします では、睡眠が不足すると、具体的にどのようなリスクが高まるのか、順に見ていきましょう。

では、睡眠が不足すると、具体的にどのようなリスクが高まるのか、順に見ていきましょう。

なくなり、ついつい食べてしまうようになるのです。

なくなり、ついつい食べてしまうようになるのです。 。

。

。しかも、日本人には医療関係者からして「睡眠の不足がメタボにつながる」という意識があまり浸透していません。

。しかも、日本人には医療関係者からして「睡眠の不足がメタボにつながる」という意識があまり浸透していません。

毎日寒い日

毎日寒い日 が続いていますが、みなさまは元気にお過ごしでしょうか

が続いていますが、みなさまは元気にお過ごしでしょうか

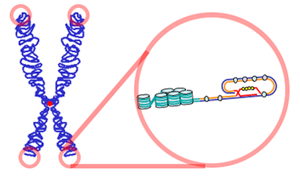

な気持ちが増幅しているとき、あなたの細胞内でもまた少し、テロメアが短くなっているかもしれない

な気持ちが増幅しているとき、あなたの細胞内でもまた少し、テロメアが短くなっているかもしれない

国際ポジティブ心理学会の創設メンバーの一人、ミシガン大学の教授は

国際ポジティブ心理学会の創設メンバーの一人、ミシガン大学の教授は